Maicao es el municipio de más fácil acceso para los refugiados y migrantes venezolanos que huyen de su país por la frontera colombo-venezolana, en el departamento La Guajira. Numerosos niños, niñas y adolescentes trabajan para poder subsistir mientras esperan volver a una escuela.

Los gritos de los transportistas que ofrecen variados costos hasta Riohacha, Los Filúos (Guajira venezolana) o hasta Maracaibo, estado Zulia. La champeta que sale por los parlantes. El ruido de las cornetas de los vehículos que ensordece en el centro de Maicao, la «Vitrina comercial de Colombia», como reza en la señalética que da la bienvenida a los viajeros y visitantes en la entrada del municipio, desde Paraguachón (frontera colombo-venezolana).

Las casas de cambio en solo un par de mesas de madera desgastada. El picor del sol, a las 10 de la mañana, y la humedad que queda después de una madrugada lluviosa. La gente que va y viene, que se tropieza sin importar si el otro lleva o no tapabocas. La hediondez del agua empozada en las carreteras deterioradas. Eso, y más, es el paisaje diario en el universo que es el área urbana de Maicao.

Caminantes que, en su mayoría, son niños, adolescentes y jóvenes; niñas, son pocas, migrantes venezolanos, colombianos retornados e indígenas wayuu que han vuelto al territorio ancestral de sus familias por la crisis humanitaria compleja que vive Venezuela desde mediados de 2017 y principio de 2018.

Desde la acera, de un metro de alto aproximadamente, brinca Justin Joel Borjas Boscán. Viste una pantaloneta estampada, una franela amarilla y calza unas sandalias crocs negras. No lleva puesto tapabocas, a pesar de que los vende. Tiene 14 años y, desde los 11, trabaja en las calles de Maicao. Es nativo de Cabimas, municipio petrolero, ubicado en la Costa Oriental del Lago de Maracaibo. En sus planes no estaba emigrar. Pero, su mamá, después de años sin verlo, lo visitó y lo convenció de venirse a Colombia.

—Mi mamá me había dicho que aquí había una buena vida. Y yo me vine pa’cá a probar, pues; a quedarme aquí, a ver si podía estudiar; pero, no. Me engañó. Me dijo que me pusiera a trabajar. Ella vendía caramelos o confites y agua. El dinero se lo daba a ella y yo me quedaba con una parte y me compraba mis cosas. Pero, después ella me lo quitaba todo—relata.

Esa situación duró hasta que llegó su hermana mayor y juntos se mudaron a un improvisado hotel, llamado «parqueadero», en el que pagaban dos mil pesos por noche. La mamá siguió viviendo en un rancho, levantado con láminas de zinc, en el barrio Villa Inés, de Maicao. Ahí, a pesar de que hay una escuela pública, Justin no ha estudiado, porque su progenitora no fue a matricularlo. Está reuniendo dinero para viajar en diciembre a Cabimas y poder recuperar el tiempo perdido en la escuela.

—Mis planes no son estudiar aquí, en Colombia. Me gusta estudiar allá, en mi país. No quiero seguir trabajando más hasta que ya tenga mi mayoría de edad. Lo que quiero es estudiar, echar pa’lante—asegura con su voz grave que parece de adulto.

Justin ha sobrevivido a una realidad tan variopinta y compleja como la de Maicao, donde cohabitan no sólo nacionalidades, sino culturas distintas. Un espacio donde cualquier delito es posible y donde sobre todo los menores de edad están expuestos a un sinfín de vulnerabilidades.

¿Compraventa de menores?

Un hombre se le acercó a Alejandro José Romule Díaz, mientras él caminaba por el mercado, vendiendo sus caramelos y tapabocas, un jueves a mediodía.

—Nos ofreció dinero a un amigo y a mí pa’ que nos fuéramos con él a caminar solos por ahí. Nos dijo que nos iba a dar mucho dinero, pero si nos íbamos con él. Yo le dije que no, porque yo no me iba a vender, porque yo necesito ayudar a mi mamá—cuenta.

Él tiene 11 años y es el mayor de tres hermanos. Presume de tener músculos de adulto y la suspicacia necesaria para saber quién quiere hacerle daño.

Alejandro le contó eso a su mamá Yeraldine Díaz, de 34 años. —Él es más grande y avispado; pero hay niños y niñas más pequeños que los pueden engañar con plata y se los llevan— cuenta Yeraldine —. Y ajá. A mí me pasó con la niña recién nacida: dos mujeres se me acercaron y me dijeron que se las vendiera. Me ofrecieron 10 mil dólares por la niña, en la plaza Bolívar. La bebé tenía dos meses. Las mujeres decían venir de Bogotá—narra Yeraldine, que acompaña a su hijo en la venta informal en las calles.

A esta mujer venezolana siempre le ha tocado trabajar con sus hijos, porque no confía en dejarlos con nadie. Prefiere tenerlos bajo su vigilancia. Así sabe si comen, si no comen; si se cayeron, con qué se golpearon.

—En cambio, si los dejo con alguien, no me van a dar razón. Y, muchos piensan que una utiliza a los hijos para vender. No es eso; sino que yo prefiero tenerlos bajo mi cuidado, bajo mi vigilancia. Verlos—dice Yeraldine. Ella es técnica superior universitaria en Hidrocarburos; pero le tocó emigrar a Colombia, porque lo que ganaba en Cabimas ya no le alcanzaba para mantener a sus tres hijos.

Su niño vende caramelos, confites y tapabocas; ella, café y agua. Entre ambos, un «día bueno», pueden reunir entre 20 y 30 mil pesos. Eso les garantiza el pago del arriendo diario, que son 10 mil pesos, y una buena cena: arroz con carne, tajadas y ensalada. Los «días malos» solo dan para cenar arroz con huevo. La cena, obviamente, es la comida fuerte que ingieren en el día.

—Me ayuda con los gastos y con lo que venda. Fuera de los gastos, lo que venda es de él. Y es como una motivación. Hay días en los que sí quiere; pero, hay días en los que no: está como cansado. Tampoco es una obligación, porque él no está en la obligación de trabajar—reconoce la mujer.

Ni ella ni sus hijos han tenido acceso al Registro Único de Migrantes Venezolanos (RUMV) para optar por el Estatuto Temporal de Protección que abrió el Gobierno colombiano en mayo de este año, porque no les alcanza el dinero para hacer e imprimir la carta que avale que están radicados dentro del territorio colombiano.

—A las madres nos critican mucho en cuanto a los niños. Yo quisiera que mis hijos estudiaran, pero se me hace muy difícil, porque exigen el permiso. Y nosotros, ahorita, vivimos del día a día— lamenta.

Para sacarles ese permiso, Yeraldine Díaz dice que primero tiene que imprimir una carta que le indique que reside en Colombia antes del 31 de enero de 2021, pero debe gastar cuatro mil pesos por los dos, que tiene que quitarlos de la comida para poder hacer ese trámite.

—Yo fui hasta el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (entidad del Estado colombiano encargada de la prevención y protección integral de la infancia y adolescencia) y allá lo que me dijeron fue que tengo que buscar el permiso para poderlos inscribir a ellos. Yo quisiera, pero no puedo. Yo quisiera poner a mis hijos a estudiar para que ellos tengan un mejor futuro—reflexiona.

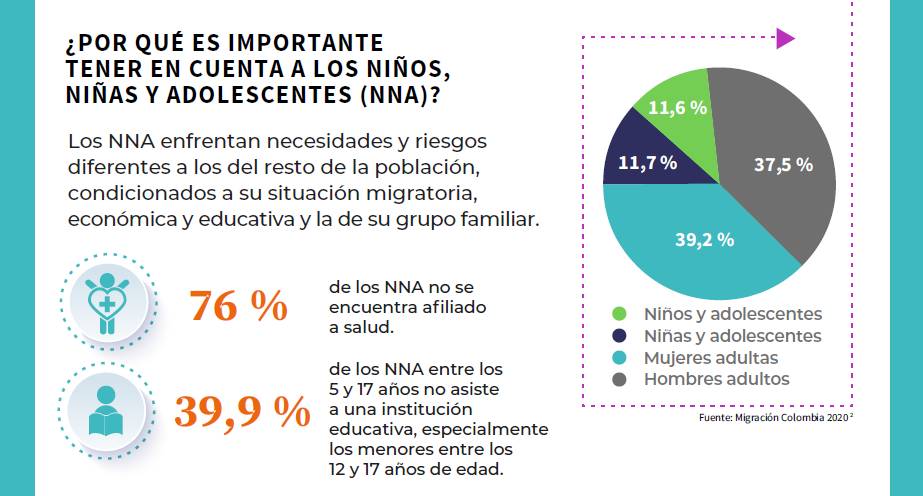

Alejandro entra en el 39,9% de los niños, niñas y adolescentes migrantes venezolanos que no asiste a la escuela; y, también, en el 44,5% de los menores de edad que no cuentan con documentos de identidad que le permitan un estatus regular en Colombia.

A decenas de niños, niñas y adolescentes se les ve corretear por las carreteras del mercado de Maicao, por los vericuetos entre locales y puestos informales al borde de la vía, por la plaza Bolívar, por las paradas de puerta-a-puerta y «chirrincheras» (esas camionetas con barandas y banquetas traseras que son el medio de transporte masivo a las localidades fronterizas de Venezuela). La mayoría son migrantes venezolanos, hijos de padres colombianos que retornaron a Colombia, o indígenas wayuu.

Muchos duermen sobre cartones en las aceras; unos, en la plaza o en algún parque; otros, en parqueaderos convertidos en hoteles informales, donde pagan dos mil pesos por noche.

Por los flujos migratorios mixtos se observa a muchos niños, niñas y adolescentes permanecer en las calles. No todos están expuestos al trabajo infantil, resalta Candy López Gutiérrez, encargada del Enlace de Niños, Niñas y Adolescentes, adscrito a la secretaría de Gobierno de la alcaldía de Maicao. De hecho, según nos informa, sólo tiene 20 casos registrados de niños migrantes trabajadores en el Comité de Erradicación del Trabajo Infantil, integrado por un buen número de instituciones gubernamentales de diferentes áreas educativas, sociales o migratoria, entre otras.

La lección que aprende Alexander en Bogotá

Un chico venezolano reconstruye su vida en Colombia junto a su familia. El trabajo infantil es una opción más rápida y fácil que la escuela para él, como para muchos pequeños que pierden años de desarrollo. Estudió hasta sexto grado en Venezuela, sin embargo, a sus 14 años aún no sabe leer.

Alexander es un adolescente alegre y tímido a la vez. Desde sus doce años vive en Bogotá, luego de emigrar desde Venezuela, como muchos otros, por las condiciones precarias en las que se encontraba su familia, por la escasez de alimentos que los tenía muy delgados, según cuenta este chico, y para cuidar a su hermana, quien había llegado años antes a Colombia y en ese momento, estaba embarazada.

Actualmente Alexander tiene catorce años, y forzosamente asumió las responsabilidades de un adulto. Nunca antes había trabajado como lo hace ahora en la nueva vida que emprendió en Colombia. Dos años antes, iba al colegio en el estado Miranda, de su país, cuidaba los animales de la parcela de su papá, ayudaba a sembrar en los cultivos, y hasta asistía a una liga de fútbol. Ahora, en vez de madrugar para ir a clases, Alexander se levanta bien temprano unas tres veces por semana para cumplir una rutina de trabajo. Desde hace casi un año labora en un taller creando casetones de icopor (poliestireno expandido), utilizado para obras de construcción.

Aunque el trabajo no es todos los días (solo cuando hay material), este niño dice que le gusta trabajar porque aprende cosas nuevas. Su curiosidad lo llevó a conocer sobre reciclaje, ya que estuvo un tiempo ayudando a una vecina que trabaja en esta labor, separando los plásticos del resto de materiales, entre otras cosas.

Vive con sus tres hermanas, su mamá, sus sobrinos, sus tías y tíos, sus abuelos, e incluso, algunos primos. Todos en su casa trabajan. Todos huyeron del régimen de Nicolás Maduro en diferentes años, y han encontrado en Bogotá un lugar para reconstruir nuevamente su hogar. Aunque todos aportan en la casa, las hermanas de Alexander y su mamá dejan claro que el menor no trabaja porque se le obligue o por una extrema necesidad, sino porque prefieren que se ocupe, que haga algo mientras no está recibiendo clases, en lugar de estar “perdiendo el tiempo y cogiendo malos vicios en la calle”.

Las jornadas laborales de este menor van desde las seis de la mañana hasta las cinco de la tarde aproximadamente, según sus propias cuentas. Hace cuatro casetones por hora y le pagan $6.000 pesos por cada uno, por lo que en un solo día de trabajo, Alexander puede ganar un poco más de $200.000 pesos. Cuenta que su mamá lo deja trabajar ahí porque está al frente de la casa donde viven en arriendo. Si fuera en otra situación, que le tocara ir lejos o fuera de la supervisión de ella, no sería así.

—Yo me ponía aquí, mi mamá tenía un puesto de tintos y me ponía a ver. Un día estaba un señor ahí. Me puso a ayudarle y ahí me llamaron abajo y fui aprendiendo—, dice Alexander mientras cuenta cómo llegó a trabajar en la bodega. Sueña despierto con volver algún día al colegio, y espera poder hacerlo el próximo año. Según su mamá, una trabajadora social de la alcaldía de Bogotá los ha estado ayudando en el proceso, para poder matricularlo en un colegio público. Eso esperan, actualmente ha perdido tres años de escuela y tiene que recuperarlos.

Afirma haber estudiado hasta sexto grado en Venezuela, sin embargo, cuenta que a sus catorce años no sabe leer, mientras rememora lo difícil que ha sido para él el proceso de aprendizaje. Su mamá y sus hermanas también recuerdan que cuando este niño se enfrentaba a los ensayos de lectura, sudaba, se mareaba y en ocasiones hasta vomitaba, el hecho le provocaba dolores de cabeza muy fuertes.

A pesar de esta dificultad de aprendizaje sabe escribir y le gustan las matemáticas al igual que el deporte. Su mamá cuenta que en Venezuela está prohibido que los niños repitan años, es por esto que a su hijo lo pasaron de curso en curso sin importar que no supiera leer. Para él, el estudio en su país natal era difícil, en parte, según relata, porque los profesores no asistían a dar clases. Él aprovechaba el tiempo para entrenar fútbol. Presume que su equipo logró ganar un partido contra un equipo de otro estado.

Fue una mañana, de repente, sin previo aviso. Alexander y su mamá tuvieron que empacar maletas y salir de su casa sin más, sin poder despedirse de nadie, ni siquiera de su papá. Era el día antes de su cumpleaños y tuvo que decirle por teléfono. —Mi papá lloró, y yo también lloré—, rememora. Fue por este motivo que tampoco pudo recoger los certificados estudiantiles de la institución donde asistía, un requisito para inscribirse en un colegio público en Bogotá.

Si bien eso no ha sido una gran barrera para realizar el proceso de matrícula, sí lo ha sido la tarjeta de identidad del menor, ya que Alexander no tiene un documento de identidad, aparte de su registro de nacimiento, ni tampoco tiene el Permiso de Protección Temporal (PPT). Es el que está esperando, lo que será, su pase directo para acceder a un colegio distrital.

Actualmente, Bogotá tiene alrededor de 53 mil estudiantes venezolanos en instituciones del Estado, detalla la directora de Inclusión de Poblaciones de la Secretaría Distrital de Educación, Virginia Torres Montoya.

Esta entidad, según Torres, brinda el acompañamiento necesario para que a la población venezolana se le garantice su derecho a la educación, y por ellos se expedirá una resolución para la “educación inclusiva”, en la que reglamentarán el acceso de estos menores a instituciones públicas tratando de eliminar todos los obstáculos que se les presentan a la hora de obtener un cupo en el sistema educativo.

—Ningún estudiante puede tener barreras de acceso a la educación. Específicamente a los estudiantes venezolanos no se les puede exigir ningún requisito para acceder al cupo. Desde el 2020 no ha habido ninguna dificultad— aseguró Torres.

Claro está que en la práctica esta situación no es tan sencilla. Al menos, los servicios sociales a los que acudió le recomendaron esperar para obtener el Permiso por Protección Temporal (PPT) antes de matricular al menor o solicitar el cupo en el colegio distrital, ya que esto le garantiza el cupo de forma definitiva en una institución.

La secretaría afirma que a todos los niños se les hace un examen para determinar cuál es el nivel educativo al que deben entrar, independientemente si tienen o no el certificado. Según Torres, esto se debe a que los planes de estudio son diferentes y se debe ubicar al estudiante al curso que corresponda. Para Alexander la fecha del examen se aproxima. Lo tendría que hacer en diciembre para empezar sus estudios en enero de 2022.

En relación con esta problemática, la directora de Restablecimiento de Derechos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Nathalia Romero, indicó que en lo que va del año 2021, se han reportado alrededor de 2.095 solicitudes, de las cuales, 611 son sobre trabajo infantil en población migrante venezolana. Sin embargo, antes de tramitar el proceso oficial —aclara— se investiga acerca de la verdadera razón por la que el menor está en esa situación.

En este año se identificaron, según las solicitudes oficiales, a 421 menores a los que se les vulneraron sus derechos, debido a que se encontraban laborando. Estos casos pasan a manos de un defensor de familia, quien es el que dictamina el tipo de vulneración que sufre el menor, y se toman las medidas respectivas.

Romero explica que como medida de prevención, del ICBF se despliegan unas “jornadas de búsqueda activa”, las cuales tienen la labor de recorrer los territorios y encontrar a menores cuyos derechos pueden estar siendo vulnerados. Para el año en curso se han adelantado 831 jornadas de búsqueda activa en 119 municipios de Colombia, en las cuales se han ubicado a 1.185 niños venezolanos víctimas de trabajo infantil.

A la fecha, esta institución colombiana está atendiendo 1.927 casos de trabajo infantil en migrantes venezolanos, de los cuales, más de mil corresponden a procesos abiertos este 2021, como resultado de las búsquedas activas.

Según los datos recogidos por el ICBF, la agricultura, es el sector que más ocupa a estos menores migrantes, seguido de la hostelería y el turismo; en un tercer lugar se encuentran los pequeños comercios. Sin embargo —alerta Romero— muchos niños entran a procesos de “restitución de derechos” por motivos de trabajo infantil, pero en medio de la investigación se revela que realmente están siendo explotados y la solicitud entra por violencia sexual.

La mayoría de los niños que tienen un proceso con el ICBF, según indica Romero, están en medio de un acompañamiento y los menores se quedan con sus familias, sería solamente un pequeño porcentaje los que residen en centros de bienestar; esta decisión la toman los defensores de familia luego de verificar si el entorno en el que vive el menor es apto para su desarrollo.

Un éxodo que no para

La migración de venezolanos hacia Colombia ha sido acelerada y masiva, un fenómeno intempestivo para el cual ningún país receptor estaba preparado. Desde el año 2015 al 2020 se dio un incremento de 5.396% de refugiados y migrantes de Venezuela. Para el Gobierno colombiano ha implicado un reto de proporciones gigantescas brindar atención humanitaria, salud y educación a esta población.

A cierre de agosto de este año, Migración Colombia contabilizó 1.842.390 venezolanos en territorio colombiano, de los cuales un 25%, aproximadamente, son niños, niñas y adolescentes. Muchos de ellos se enfrentan a la invisibilidad por no tener un documento que les asegure un estatus migratorio regular, a la deserción escolar, la desnutrición y malnutrición, además de la discriminación y la xenofobia.

El alto grado de vulnerabilidad por la crisis humanitaria compleja de la que huyen las familias venezolanas está exponiendo aún más a los niños migrantes venezolanos en Colombia. A la luz de la institucionalidad pasan inadvertidos. Y son prácticamente invisibles porque cerca del 48% de los menores provenientes de Venezuela —entre los 0 y 5 años— no posee ningún tipo de documento de identificación, al igual que los niños entre los 6 y 11 años (45,4%) y los adolescentes venezolanos entre los 12 y 17 años (38,1%).

Esta preocupación fue plasmada en el informe Caracterización de la niñez y adolescencia migrante en Colombia, realizado por el Observatorio del Proyecto Migración Venezuela, de la Revista SEMANA, un documento basado en la Encuesta Calidad de Vida del DANE de 2019, que evidencia las necesidades y los riesgos diferenciales de esta población dentro de esta crisis migratoria.

Según este mismo documento, el 39,9% de los niños, niñas y adolescentes venezolanos entre los 5 y 17 años no asiste a una institución educativa en Colombia, especialmente los menores entre los 12 y 17 años de edad, tal como el adolescente Alexander, en Bogotá. La cifra es seis veces mayor que la inasistencia de menores colombianos (6,6 %), a cierre del año 2019.

Valerie Dourdin, directora nacional en Emergencia de Save the Children, explica que la organización tiene alianza con el Ministerio de Educación bajo el programa de Education Cannot Wait, el cual llegó a 11.420 niños y niñas en 2021: el 54% son niñas, 66% población migrante proveniente de Venezuela y el 55% se encuentran en primaria. “Las niñas y niños participan en oportunidades flexibles de educación para el fortalecimiento y desarrollo de habilidades básicas en alfabetización, aritmética y habilidades socioemocionales. El 89% de los niños y niñas es población migrante desescolarizada proveniente de Venezuela y el 8% tiene algún tipo de discapacidad”.

Si bien, las agencias de cooperación internacional asentadas en Colombia tienen programas de atención enfocados en la atención de la niñez migrante vulnerable, la articulación con el Estado no debe quedarse solo en logística: los recursos económicos y la participación en los procesos de integración debe ser más activa.

Lamentablemente, estos niños, niñas y adolescentes venezolanos corren el riesgo de ser víctimas de los delitos de trata de personas y explotación sexual, bien sea en territorios fronterizos o en las principales ciudades colombianas. La tardanza en escolarizarlos los condena a la calle. También los expone al trabajo forzado para, al menos, tener un bocado de comida al día y, si alcanza, un techo donde dormir, así como el adolescente Justin y el niño Alejandro, en Maicao.

Este reportaje es parte del especial “Los niños del viaje en América Latina” impulsado por la alianza Otras Miradas, Proyecto Migración Venezuela, de Revista Semana, Desinformémonos, Semanario Universidad y Agencia Ocote.

Por: Ana Karolina Mendoza / Debbie Gámez